▲2025년 노벨물리학상을 수상한 거시적 규모에서의 양자터널링 개념을 담은 일러스트. 이미지=노벨위원회

2025년 노벨 물리학상은 '거시세계', 즉 우리가 손으로 잡을 수 있을 정도의 크기에서도 양자역학의 특성인 이른바 양자터널링 효과가 발생한다는 것을 실험으로 입증한 연구자들에게 돌아갔다.

스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 노벨 물리학상을 존 클라크 미국 버클리 캘리포니아대 교수, 미셸 데보레 미국 예일대 및 캘리포니아대 교수, 존 마르티니스 미국 캘리포니아대 교수에게 수여하기로 결정했다고 발표했다. 노벨위원회는 이들이 전기회로 실험을 통해 거시적 규모에서도 '양자역학적 터널링'과 '에너지 양자화' 현상이 나타난다는 것을 입증했다고 밝혔다.

양자역학의 특성은 눈으로 관측할 수 없을 정도로 극도로 작은 미시세계에서 나타난다. 하나의 입자(물질)가 두가지 이상의 상태로 확률적으로 존재할 수 있다는 '양자중첩' 현상, 한 쌍의 입자가 서로 멀리 떨어져 있어도 한 입자의 상태가 결정되면 다른 입장에게 곧장 영향을 준다는 '양자 얽힘' 등이 그동안 양자역학의 특성으로 알려져 있다.

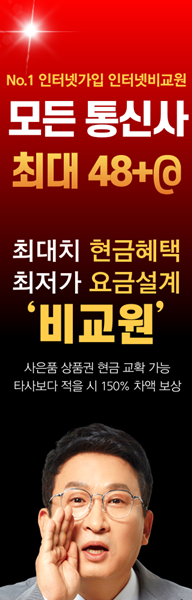

양자역학적 특성은 이밖에도 '양자 터널링'이라 불리는 기이한 현상이 있다. 에너지를 가진 한 입자가 자신보다 큰 에너지(퍼텐셜 에너지)를 가진 장벽(퍼텐셜 장벽)을 뚫고 지나가는 일이 확률적으로 존재한다는 개념이다. 우리가 거시세계(현실세계)에서 공을 장벽에 던지면 튕겨나오지 벽을 뚫고 그 너머로 통과하는 일은 존재하기 어렵지만 미시세계에서는 이런 일이 작은 확률이지만 발생한다는 의미다.

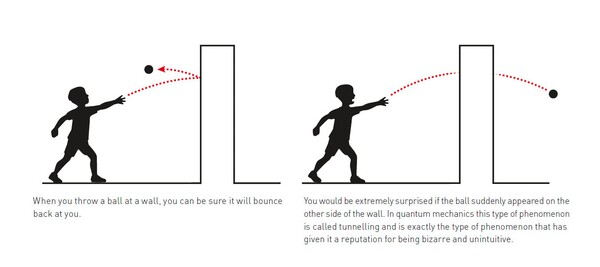

이번 수상자들인 클라크와 드보레, 마르티니스는 1984년과 1985년 거시적 크기의 실험장치를 통해서도 이 같은 현상을 구현했다고 노벨위원회는 설명했다. 노벨위원회가 내놓은 '인간규모에서의 양자 속성'이라는 자료를 보면, 이들은 전기 저항 없이 전류를 흐르게 할 수 있는 부품인 초전도체로 제작된 전자 회로를 이용한 실험을 했다.

이 회로에서 초전도체 부품들은 '조셉슨 접합'으로 알려진 얇은 절연체(비전도성 물질)로 분리해 놓았다. 이 시스템은 처음엔 전압 없이(영전압) 전류가 흐르는 상태, 즉 장벽 뒤에 있는 것과 같은 상태로 갇혀 있었다. 이후 약한 전류를 흘려 보내 터널링 효과에 의해 전압이 발생하는 데 걸리는 시간을 알아냈다.

▲2025년 노벨물리학상을 수상한 존 클라크 등이 실험한 거시세계 양자터널링 실험 개념 일러스트. 이미지=노벨위원회

이들이 실험에 쓴 초전도 전기 회로를 탑재한 칩의 크기는 약 1센티미터였다. 이전에는 터널링과 에너지 양자화가 소수의 입자만으로 구성된 시스템에서 연구되었지만, 이들의 연구에서는 칩에 있는 초전도체 전체를 채운 양자역학 시스템에서 이런 현상이 나타났다고 노벨위가 내놓은 관련자료(Quantum properties on a human scale)에서 설명하고 있다. 이 실험은 양자역학적 효과를 미시적 수준에서 거시적 수준으로 확장했다고 노벨위원회는 평가했다.

빅뱅 개념의 창시자로 알려진 조지 가모브는 1928년 원자핵 안에 갇힌 입자가 일종의 높은 에너지 장벽인 원자핵을 뚫고 나오는 것을 일이 발생하는데 이것도 터널링 현상임을 밝혀냈다. 터널링 현상 연구는 1973녕에도 브라이언 조셉슨 등의 공로로 노벨물리학상을 받았고, 터널링 효과를 응용한 주사터널현미경(STM)을 개발한 공로로 비니히와 로레어가 1986년에 노벨물리학상을 받았다.

수상자들은 또한 이 시스템이 양자역학에서 예측한 방식인 '특정한 양의 에너지만 흡수하거나 방출한다'는 에너지 양자화도 실험에서 입증했다. '양자화돼 있다'라는 의미는 미시세계에서 물리량이 기본값만 갖거나 기본값의 정수배에 해당하는 값들만 갖는 것을 뜻한다.

▲2025년 노벨물리학상 수상자들 일러스트. 이미지=노벨위원회

노벨물리학위원회 위원장인 올레 에릭손은 "한세기가 넘은 양자역학이 끊임없이 새로운 놀라움을 선사하는 방식을 기념할 수 있어 훌륭하다. 또한 양자역학은 모든 디지털 기술의 기반이기 때문에 매우 유용하다"라고 말했다.

컴퓨터 마이크로칩의 트랜지스터는 우리 주변에 있는 양자 기술의 한 예다. 올해 노벨 물리학상 수상자들은 양자 암호학, 양자 컴퓨터, 양자 센서를 포함한 차세대 양자 기술 개발의 기회를 제공했다고 노벨위원회는 평가했다.